济源“掌掴秘书长”事件朔源:发酵各阶段应对建议

济源“掌掴秘书长”事件朔源:发酵各阶段应对建议

第一阶段:可防可控阶段:

一、过于自信错失源头删贴机会

各信源显示,舆情源头发于:

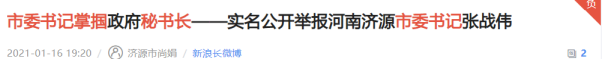

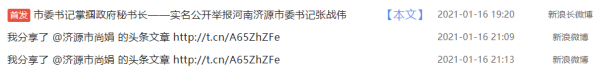

1月16日19:20分,一篇《市委书记掌掴政府秘书长——实名公开举报河南济源市委书记张战伟》的新浪长微博文章发布。

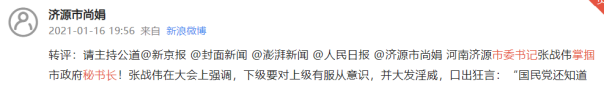

出于或许没有引起关注,达到预期效果,36分钟后,即19:56分。

重新发布并定向请“主持公道@新京报 @封面新闻 @澎湃新闻 @人民日报”,以吸引关注,可见这时并没有任何幕后推手。

当时点击量仅52,随后有人转发,转发两微博用户为同一人,其粉丝数为1人,没有引发关注。

当时点击量仅52,随后有人转发,转发两微博用户为同一人,其粉丝数为1人,没有引发关注。

这一段时间即无人关注,也无幕后推手,为可防可控阶段。

二、错过实体处置机会,或出于过于自信

舆情发展到17日15时,20多个小时的时间里,初步推测张战伟书记过于自信或大意,因涉及主要领导,监测人员一般会第一时间报告。

从时间上看,微博发贴后,实践中能够做到1分钟内发现,监测平台会及时收到预警,中间间隔20多个小时,应该有时间做出反映。

在可控时间,没有及时应对做出有效处理,不太正常。

正常情况下,即便没有监测任务,一天也会看上3-5次,这还不算是发到手机上的。要说没有及时发现,在监测设备正常情况下,有违常理。

过于自信,高度怀疑是舆情主要原因,线下决定线上,实情决定舆情,监测信息显示:

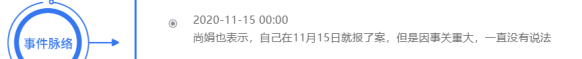

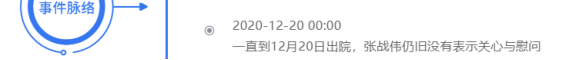

发贴人表示,“自己在11月15日就报了案,但是因事关重大,一直没有说法”,“一直到12月20日出院,张战伟仍旧没有表示关心与慰问”,报到到网络发贴求助,难道2个月的时间里,相关部门没有向张书记汇报,这也有违常理,可能还是过于自信。

第二阶段:幕后推手介入并发酵阶段

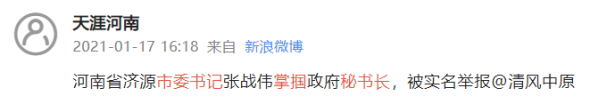

微博博主天涯河南,经查证,与微信公众号博主“大河南道”系同一人,分别于16:18与21:02分转发,引发网友关注。

一、高度怀疑“大河南道”为幕后推手之一。

微博爆料3小时后,微信连续发三篇文章,高度怀疑其为幕后操作者,18日的举报,也是他所首先转发检察院那位李安林的实名举报信。19号又转发评论。

在短时间能发现举报文章,并转发与评论,说明其拥有监测平台类的信源,一般人不会及时发现这些信源的。

经查:2017年06月07日 注册“商丘黑幕”;2020年11月03日 “商丘黑幕”改名“大河南道”,该公众号专司“关注民生、曝光丑恶”。

二、官宣介入炒作。

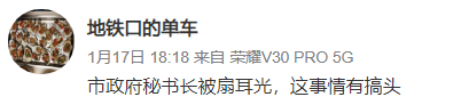

以微博“地铁口的单车”17日18:18分发布“市政府秘书长被扇耳光,这事情有搞头”,可以视为幕后推手正式官宣介入。

虽然仅有24名粉丝,但其发布232条微博来看,看似为看热闹不嫌事大的主。

因推手介入,记者加持并打电话要求核实,致舆情进入加速发酵阶段。

记者于17时许联系当事人张战伟书记,并发布信息。

三、官方回应加速舆情发酵、新华视点定性致舆情失控

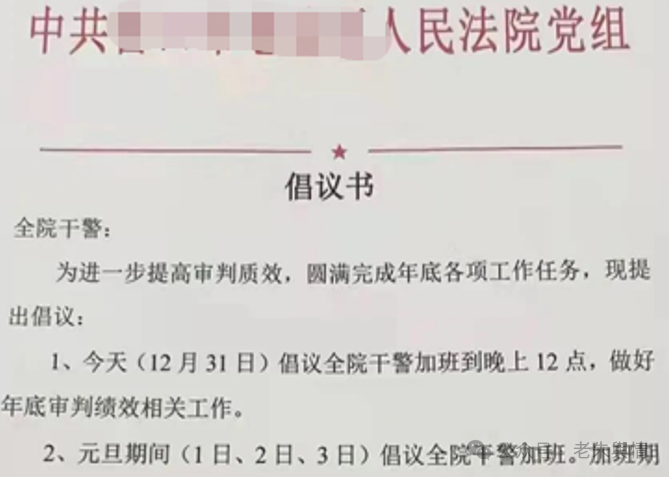

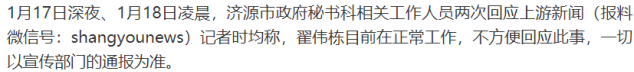

1月17日深夜、1月18日凌晨,济源市政府秘书科相关工作人员两次回应上游新闻(报料微信号:shangyounews)记者时均称,翟伟栋目前在正常工作,不方便回应此事,一切以宣传部门的通报为准。

18日晚上,新华视点发布微评《刷屏的“一记耳光”折射了什么》舆情到此时已到不可控状态。

第三阶段为失控阶段:向最坏处着手,向最好处努力

一、烂尾舆情法。

主动要求纪委介入调查,拟定好口径,请其发布以平息舆情,因为这事涉一把手,其他部门发声不妥当,这类仅有“仇官”情绪引燃,没有造成严重后果的舆情,可以用烂尾舆情应对,过一段时间就不了了之。

本案猪队友,开除发贴人尚娟实不可取,这需要一套完整的议程,不得对发贴人有任何的行为,只能装着不知道。

二、自然沉淀法。

除了纪委发声这一步外,也可以一直均不回应,纪委也没有正式发声,有媒体采访,也只说是正在调查,没有新爆料,一般情况下,3天左右,会自然消沉,当然,如果有其他舆情,便可以实现舆情转移,会消失得更快。

第四阶段为亡羊补牢,总结经验阶段

一、第一时间发现,及时进行舆情风险评估、会商。

这需要有丰富经验的“老宣传”进行经验判断,舆情应对是一项经验技术活,新兴专业,宣传口的人轻易不要来回调动。

舆情应对需要平时多积累这方面的人脉,否则有可能一进找不到应手并值得信任的人选。

请“老宣传”判断是否马上采取相关措施,风险评估中的炒点极为重要,决定当事人付出的“对价”(屈身求和也算)。

本案理应第一时间发现并报告相关领导甚至当事人,可能没有高度重视,甚至认为无所谓,掀不起什么大浪,而错失应对良机。

二、初步判断为有炒点,且事关重大,线下决定线上

“老宣传”凭经验做出判断为高风险舆情,可以及时通过协调发贴人尚娟,这是实名举报,并不需要警方落地查人,协调主动删贴最好。

对这类有炒点的舆情,最好的方式是线下达成某种默契而主动删贴,行政指令删贴比较困难,但也不是不可能,要看协调网信办能力。

三、避免舆情次生灾害

这一阶段,要注意不要接受媒体采访,更不要惊慌失措、随意发声,那是在人为制造舆情次生灾害,为媒体报料,打枪的不要,悄悄的干活即可。

如纪委电话回应说:属于治安类案件,建议报案,市委负责人回应“双方均有过激行为”这均为主动为舆情报料。

事发后,马上要由相应舆情应对议程,并根据舆情发展进行微调。

济源原书记掌掴秘书长事件

网络舆情(治理)研究报告

一、导论

1月16日19:20,被受害人家属@济源市尚娟以实名举报方式发布长微博控诉时任济源市委书记张战伟因琐事在公共场合掌掴市政府秘书长翟伟栋,导致其心脏病发作住院一月有余,带病上班后又不时被纪委调查、工作被孤立的不公待遇,试图通过网络舆论压力进行维权,引发舆论持续关注。

1月21日,涉事张战伟被免去市委书记职务,舆情暂时告一段落。然而,多数舆论认为调查不能停,相应处理不能止于免职,更应有个明确结论向公众做一个明确交待。

为更好地践行新时期网络群众路线,推进舆情治理能力,提高社会治理效能,特编撰本研究报告,以供相关部门参考。

二、舆情理论简述

舆情是社会情绪和公众意见的复合载体,涉及公众对社会生活各个方面的问题,尤其是热点问题的公开意见或情绪反应。随着互联网深度融合社会各个领域、新媒体传播形态和技术不断呈现,网络舆情已经成为深刻影响着社会变化的群体言论主要力量。

由于网络舆情是由信息驱动,新的信息传播必然产生新的影响,所以网络舆情的发展一般呈现出“平衡—非平衡—新平衡”的变化过程,即“确定性-不确定性-确定性”的认知演变。因而,与其他任何事物一样,网络舆情也有自己的发展周期。

一般而言,网络舆情周期分为潜伏期、发酵期、爆发期、消退期(亦可将此阶段细化为消退期、反弹期、沉淀期)。

舆情潜伏期发生在事件发生初期,网络信息处在初始阶段,多数媒体尚未认识到其传播价值,在这一阶段多呈现消极状态。

虽然此时出现了少量曝光者,他们往往是事件中的利益相关者,但由于缺少必要传播者,此时的信息传播较为微弱且仅限于局部;虽有一些负面情绪、声音,但由于缺少证据支撑尚不能引起广泛传播。

这一阶段纵然是舆情处置的黄金时期,如果相关部门能够及时安抚利益相关者并做必要的沟通、疏导,萌芽状态的负面舆情就很容易平息。但如果介入不当,就会适得其反,使其快速进入舆情发酵期。

当舆情事件的相关信息逐渐累积后,即进入整合发酵期。这一阶段舆论场上的关注者开始增多,开始较高强度输出信息;媒体加大关注度,事件详细报道开始推进,更多专业信息开始进入。

这一阶段事件逐渐被公众所知,相关部门需加强监测:一方面持续关注曝光者的动态和媒体跟进的情况,另一方面在作回应时要充分准备话术技巧,不要因失语妄言造成舆情回应失当或激化矛盾。

舆情信息积累到达临界值后进入爆发期,舆论事态升级引起公众广泛注意,媒体的聚焦开始影响事件相关方的处置形象,对公众造成较大心理冲击。在信息需求驱使下,大量非利益相关的个体加入关注人群,事件的进一步报道持续增加,网络互动规模扩大。这个阶段如果相关部门处理不当,会使矛盾激化。

经过一段时间后,公众产生了信息疲劳,或被其他热点舆情吸引,公众的情绪得到了发泄和安抚,舆情即进入消退期,舆论场新的平衡开始酝酿,确定性信息构成了舆论主流。

但如果疏于防范,导致新的焦点议题再次产生,也会造成舆情热度反弹。因而,切忌线上线下联动引发次生舆情。经历发酵期、爆发期之后,线上舆情和线下舆情的双向沟通与相互关联更为密切,线上舆情引导处置不当或线下舆情引导处置不当,都会颠覆舆情向好趋势,更要放防范舆情反向逆转情况发生。

进入沉淀期的舆情一般处于稳定低热度状态,风险系数较低。但是,如果前期问题并未得到解决,举一反三等工作未跟进,后续仍存在死灰复燃的可能性。因而舆情沉淀期需警惕缺少闭环环节。

三、掌掴事件舆情分析

网络舆情的产生和发展离不开现实问题本身,现实问题的解决是网络舆情有效治理的根本。

翟伟栋在公众场合遭遇张战伟掌掴,导致心脏病发作一个多月。受害人家属曾向辖区派出所报案,但警方顾忌张战伟的权势,无法给受害人及家属一个说法。相反,带病上班的翟伟栋经常受到纪委的调查,工作受到孤立。

受害人不公待遇在现实中长期得不到解决,使受害人家属产生了上访不如上网,小闹小解决、大闹大解决、不闹不解决的认知。

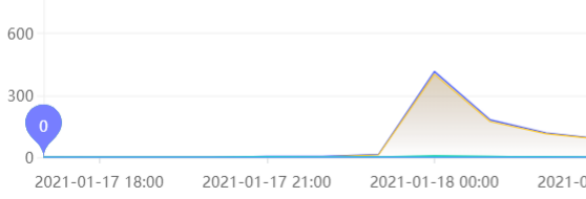

在时间轴上,舆情事件的发展变化如下:

2020年11月11日发生掌掴事件到2021年1月17日前处于舆情的潜伏萌芽期;

1月17日—1月18日之间被小V营销号转发,使事件发生多级、跨网传播,虽仍未被社会大范围关注,但舆情态势开始发酵,因而进入整合发酵期;

1月18日—1月21日,济源市相关部门回避事实、省纪委不当回应等,市场化媒体和中央媒体相继介入报道,导致事件被社会高度关注,舆情进入了爆发期;

1月22日,张战伟被免职是上级对事件的变相问责,舆情热度消退。

就掌掴事件而言,现实问题长期得不到解决是网络舆情发展的根本动力因素,而济源市相关部门“与事实稍有不符”的回避态度、河南省纪委的“属于治安类案件”不当回应等则是舆情烈度放大的要素。

1、潜伏萌芽期

2020年11月11日早晨,翟伟栋与其他市领导在机关餐厅角落里吃早餐时,被河南济源市委书记张战伟掌掴,导致心脏病发作住院一个多月,家属曾为此前往辖区派出所报案。公安部门没有给出任何说法,相反,纪委的人经常找到翟伟栋,要求他“配合调查”。

掌掴下属后,张战伟参加了多次会议。11月12日带队前往济源示范区管委会办公室调研党组工作,并在会上强调,要做政治上合格的党组织,做政治上成熟的党员干部,“决不允许目无组织、自以为是、自行其是、阳奉阴违或当政治上的‘两面人’、‘伪忠诚’”。

翟伟栋遭遇不公待遇且长期得不到解决为家属尚晓娟网络维权埋下伏笔。

1月16日19:20,@济源市尚娟 通过长微博实名举报时任市委书记张战伟因琐事在公众场合掌掴市府秘书长翟伟栋的霸道行为,寄期于网络舆论推动问题解决。

36分钟后,即19:56将长微博内容向@新京报 @封面新闻 @澎湃新闻 @人民日报等媒体官方微博推送,以期获得关注。

此时舆情处于潜伏萌芽状态,尚未被社会关注并引发多级、跨网传播。因而,虽有舆情处置的黄金时机,但难以做到及时侦测发出风险预警;也或掌掴事件一直得不到解决,这种现象长期存在使济源市委对该信息敏感存在麻木性,使得对其产生的风险性缺乏足够认知。

2、整合发酵期

时间轴推移至1月17日16:18分,拥有50万粉丝的小V意见领袖@天涯河南、将@济源市尚娟举报微博截图在微博上首发,微信公众号“大河南道”于21:02 转发同一内容, @地铁口的单车 微博用户于17日18:18以“市政府秘书长被扇耳光,这事情有搞头”为题将事件扩散。

经查证,@天涯河南、微信公众号“大河南道”的运营主体相同,微信公众号“大河南道”的前身是“商丘黑幕”,专司“关注民生、曝光丑恶”,或有营销号之嫌。

此时舆情开始发酵,虽然社会关注度依然不高,但发生多级和跨网传播现象。该信息引起市场化媒体上游新闻关注,率先济源市相关部门采访查证。

生存压力使得市场化媒体和营销号具有相同的传播动力:眼球效益成为第一追求。不过,与营销号不同,由于受新闻监管约束市场化媒体在报道上采取相对严谨的策略,尽管这些媒体的新闻报道时常出现失范、失德情况。

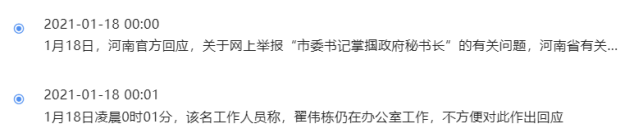

1月17日23:07,上游新闻记者给翟伟栋发短信,提出采访请求。23:47,济源市市政府秘书科相关工作人员用座机回电称,不方便对此作出回应,一切以宣传部门的通报为准。记者再次请求该工作人员向翟伟栋本人转达采访请求。

1月18日0:01,该工作人员称,翟伟栋仍在办公室工作,不方便对此作出回应。“感谢关心,一切以宣传部门通报为准。”

此后,上游新闻记者多次拨打张战伟电话,均无人接听。

上游新闻介入在传播上产生较大的蝴蝶效应,楚天都市报、新京报、新时报、封面新闻等传统媒体纷纷跟进,为舆情爆发期的来临创造条件;而济源市官方回应不当,使舆情风险火上浇油。

3、舆情爆发期

众多传统媒体跟进报道,舆情随即进入了爆发期阶段,各方发声信息不完整话题刷屏。多家中央媒体发声,与民间情绪形成呼应之势。

1月18日上午,极目新闻记者拨打河南省纪委12388热线咨询,得到答复是济源市委书记掌掴市政府秘书长属于治安类案件,该答复显然不能让公众满意。

1月18日10点左右,第一财经记者与翟伟栋取得联系。翟伟栋谈起数月前的事件,称他确实做了一些康复治疗,说明举报内容是其妻子所发,但他对此毫不知情,并已让妻子删除微博,对于文中内容的真实性也表示不便回应。

1月18日11:47,当晚11时47分,济源市市政府秘书科相关工作人员用座机回电称,不方便对掌掴事件作出回应,一切以宣传部门的通报为准。

一波未平一波又起。

1月18日16:50,济源市检察院干警李安林天涯社区的百姓声音板块以“实名举报济源市委书记张战伟违法提拔涉嫌犯罪人动用公权强行逼罪”为标题,实名举报“张战伟涉嫌违法提拔涉嫌违法犯罪人杜中联,后者在一起强拆过程中将被害人李平贵致死。实名举报帖再度将张战伟作为其实名举报的对象推高舆情热度。

1月18日晚,新华社官方微博@新华视点发布微评《刷屏的“一记耳光”折射了什么?》表示:事件真相如何,亟待有关方面进行调查,给社会一个交代。人们高度关注这“一记耳光”,从一个侧面折射出对干部耍官威、搞特权现象的深恶痛绝。在一些地方,个别领导干部官气十足、以权压人,“一把手”俨然成了“一霸手”,扭曲了一方政治生态。有权不可任性,妄为不得善果,为政者当警之!

新华社介入产生了巨大的舆论压力,使得河南省纪委改变此前将掌掴事件属于治安案件的定性。

1月19日00:35,大河网发布《关于网上举报济源市委书记张战伟有关问题 河南省有关部门正在深入调查》。

1月19日下午,事件出现新风波。网络再次曝出发帖者“尚小娟”被所在单位(豫港焦化集团公司)“处分”的文件,《处理意见》说她网络发帖对公司形象造成了极大的不良影响,损坏了济源示范区整体对外形象,被暂停党内外所有职务。随后,豫港焦化公司发表声明称,文件造假,所传内容系不实信息。

1月19日,《新华每日视点》刊发评论《这一记“耳光”是反面“警醒”》,表示不管调查结果如何,身居重要岗位的领导干部,在公共场所一言不合就大打出手,太“辣眼睛”,有辱斯文,与人们期待的领导干部形象相去甚远,影响可谓恶劣。

1月19日,央视新闻客户端发布《央视网评丨掌掴下属的市委书记想当“山大王”?》指出:对弱者施暴、泄愤,这种权力的快感,谈不上什么领导能力和水平,更何况这还是在机关单位,看上去只是伤害了下属的身心健康、把他送进了医院,实际上,这大大拉低了领导的素质底线,严重损害了公职人员的形象,社会影响极坏。如果对这种错误行为睁一只眼闭一只眼,恐怕会产生崇拜权力、恃强凌弱的示范效应。

1月19日晚,央视主播严於信谈市委书记掌掴政府秘书长,认为当众掌掴下属,说明打人者对下属缺乏最基本的人格尊重。从政先正身,做事先做人。

1月21日下午,济源市召开领导干部会议,宣布省委决定:免去张战伟同志的济源产城融合示范区党工委书记、委员,中共济源市委书记、常委、委员职务,使得掌掴事件舆情进入消退沉淀期。

4、消退沉淀期

张战伟的去职,使得舆情暂时告一段落。战伟就被免职,组织层面的处理相当快,外界当然认为这是对打人事件的变相问责。

然而,舆论认为调查不能停,相应处理不能止于免职。有人拿河南20年后掌掴老师被判一年半说事。书记掌掴秘书长是不是犯罪都要有个说法,对社会有个公开的交待。个案虽有差别,但在甄别程序上,最该体现的就是“法律面前人人平等”,不能因为涉及书记的公职,就网开一面或屈尊法律解释,更不能以问责代替治安处罚或问罪处理。

对于济源市市民来说,张战伟书记已经是“过去时”,但新书记同样面临这个追问:打人事件就这么结束了?正因为还有诸多疑问,以至于滋生出“济源人事再调整,市长石迎军调走(三门峡),副书记李哲任市长”不实消息。

四、舆情治理观察

冰冻三尺非一日之寒,张战伟掌掴市政府秘书长翟伟栋一事虽已尘埃落定,但暴露了长期被“视而不见”的官场暴力问题。同时折射出存在主要领导人不和滋生的派系、团伙博弈等政治生态问题。

过去官员打下属耳光的事件发生过很多起,包括重庆薄熙来打王立军耳光,绵阳市委书记谭力、武威市委书记火荣贵、合肥市公安局局长程瀚等也多次打下属。而未被公之于众的基层官场语言暴力、软暴力更为多见。

梳理发现,施暴者多为部门、地市的一把手,他们往往一言堂,一旦出现不同的声音,就要对下属动怒。一些地方和部门在干部管理上有缺位,缺乏约束一把手的有效手段,致使一些干部飞扬跋扈。

现实中,被查处的官员暴力行为,主要是依靠网络曝光和官员落马后的调查审判。往往是舆情发酵在先,调查处理在后,甚至不发酵不处理;承受暴力的干部大多只能忍气吞声,或朋友同事间私下流传,微弱的声音难以对施暴者形成震慑。

严重的官本位特权思想、个人主义、自由主义滋长,组织纪律松弛现象已经成为党的一大忧患。不少官员陶醉在“老大”、“老板”、“老总”江湖气称谓,更有甚者把分管领域当成“私人领地”,把下属变成自己的“家臣”和“家奴”。

还有,一些作风霸道的干部眼睛只盯着上面,不顾底下人的死活;而上面的领导如果把反映作风霸道的问题,理解成作风硬朗、敢于担当,就会形成恶性循环。

张战伟去职虽使舆情热度有所降低,但公众心中仍有诸多疑问:张战伟被免职,但由他掌掴下属所暴露的深层次矛盾还在,包括“特权食堂”在内的特权思想、特权问题,都不是免职就能一笔勾销的。

还有,涉事的张战伟还存在着两面性问题:2015年10月,时任河南省纪委常委的张战伟,曾在《中国纪检监察报》发表题为“依法治国要在管权治吏”称,领导干部要摒弃特权思想,强化法律面前人人平等、法治之下没有特权的意识,摒弃权力傲慢、用权任性的陋习。

另外,“耳光书记”张战伟之所以引发轰动效应,除了特权霸蛮引起公愤之外,更主要是类似的打光耳光事件有过定罪量刑的案例,如何实现一视同仁的依法处理,成为另一个共同的期待。

(这篇文章非笔者撰写,如有侵权,请联系删除)

本站除网络原版视频信息外,九成以上视频信息,均出于教学目的,聘请业内专家点评、录制、剪辑制作,版权所有、翻录必究,严禁再次上传至网络,特此声明。。